Accattivante dal punto di vista mediatico, con i suoi rimandi "bordolesi", in realtà questa suddivisione risulta piuttosto contraddittoria dal punto di vista del risultato nel bicchiere e sembra restare - in assenza di ulteriori ricerche e comparazioni - solamente una suggestione.

Da un punto di vista strettamente geologico la differenza maggiore appare invece quella fra nord-est e sud-ovest della denominazione lungo una ideale linea di demarcazione che corre parallela al mare passando dalle estremità più nord-orientali dei comuni di Staffolo e San Paolo di Jesi, passando per Pianello Vallesina e Moie, giunge ai settori più nord-orientali di Montecarotto e Serra dè Conti: a destra di tale linea immaginaria le colline sono mediamente più basse e risalgono al Pleistocene (quaternario) e al Pliocene superiore con una maggiore omogeneità di terroir.

A sinistra di tale linea le pendenze si fanno decisamente più ripide, sia a destra che a sinistra dell'Esino, le colline sono di formazione più antica (Pliocene inferiore con affioramenti del Miocene) e la geologia si fa molto più complessa e variegata.

Tutto ciò potrebbe aprire le porte di uno studio approfondito e scientifico sulle correlazioni fra suoli e vini, sempre tenendo presente della rilevanza delle esposizioni e delle altitudini che nei Castelli di Jesi vedono una variabilità molto importante.

I processi di trasgressione e regressione marina, le dinamiche di sedimentazione, intorbidimento e deriva, i movimenti sismici e tettonici lungo milioni di anni hanno "modellato" le colline, un tempo fondali dell'adriatico, secondo complessi fenomeni che oggi possono essere riscontrati sia nella stratificazione verticale che nelle discontinuità orizzontali lette nelle mappe geologiche a disposizione.

Dal punto di vista di un vignaiolo, ignorante in materia di geologia, alcune generalità possono però essere riscontrate:

1) Le storiche "rivali" del Verdicchio Montecarotto e Cupramontana condividono in vaste porzioni del loro territorio la Litofacies arenitico-conglomeratica di Montecarotto (FAAb): essa è costituita da corpi conglomeratici passanti lateralmente a corpi arenitico-conglomeratici e sabbiosi, di forma lenticolare e giacitura concordante... I singoli corpi ciottolosi si presentano, il più delle volte, con una base erosiva e si sviluppano con spessori variabili da alcuni decimetri a qualche metro e con estensioni laterali assai variabili... Localmente sono presenti intercalazioni arenitico-sabbiose e pelitiche dello spessore di qualche decimetro. Il grado di organizzazione all'interno dei singoli corpi è piuttosto variabile, come risulta dall’analisi di strati successivi o di singoli intervalli.

Si tratta fondamentalmente di pietra arenaria che si può anche vedere spesso affiorare in grosse conformazion lungo le strade (es. contrada Romita verso il convento dei Frati Neri).

2) Una grande parte del terroir di Cupramontana vede la presenza diffusa del Membro delle arenarie di Borello (FAA2), più antica rispetto alla precedente (pliocene inferiore) e caratterizzata da una alternanza di strati arenitici (arenaria) e pelitici (argille). Gli strati arenitici sono generalmente compatti, hanno uno spessore variabile da qualche decimetro ad alcuni metri, granulometria di norma medio-fine e colore grigio-giallastro; lo spessore degli intervalli pelitici è solitamente inferiore rispetto a quello degli strati arenitici, il loro colore è grigiastro e l'aspetto scagliettato.

Molto spesso questa formazione giallastra che si incide abbastanza facilmente viene in zona erroneamente chiamata "tufo": in realtà il tufo vero e proprio è di origine vulcanica e non c'entra nulla con le arenarie.

3) Già nella carta geologica 1 a 100.000 e poi ancora meglio nelle carte 1 a 50.000 e 1 a 10.000 è possibile vedere una evidente difformità nella zona fra Cupramontana-Staffolo dove a dominare sono invece sedimentazioni più antiche, in particolare lo Schlier (SCH) e la Formazione Gessoso-solfiera (GES) risalenti a periodi precedenti al Pliocene, ovvero all'epoca del Miocene e della crisi di salinità del Mediterraneo. Ma più in generale sia la parte che da Cupramontana va verso Apiro (Cerretine, Colognola, La Croce, Palombara e poi la parte media del torrente Esinante intorno alla Abbazia di S. urbano) che la Valle del torrente Cesola fra Cupramontana e Staffolo (contrade di Manciano, Carpaneto, Colonnara, San Michele, Spescia, Follonica, Salmagina, ecc.) risultano geologicamente molto più complesse.

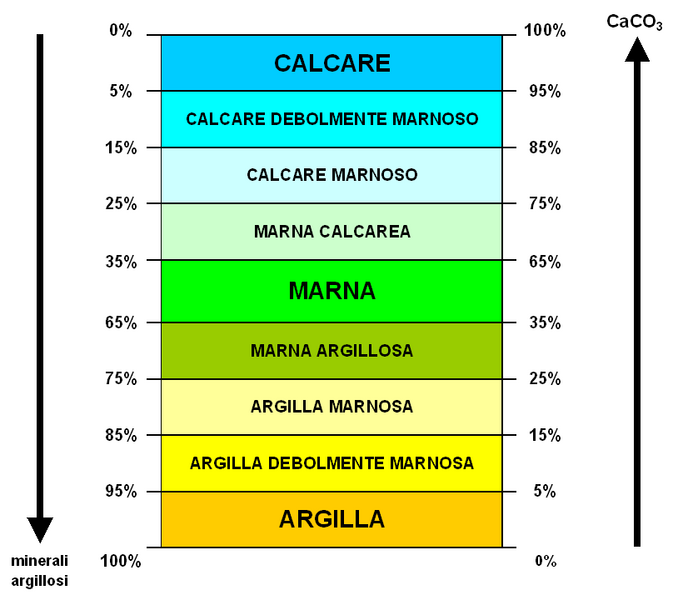

In particolare ciò che muta è la dose di CaCO3 presente nel suolo, cioé del carbonato di calcio: da questa dose dipende la classificazione in argille e/o marne e l'effetto sulla dinamica gustativa finale dei vini.

Che questo possa essere alla base di una qualche differenza nei vini di queste zone di Cupramontana, Staffolo e Apiro?